人型机器人马拉松

2025 年 4 月 19 日,北京亦庄迎来了一场具有里程碑意义的赛事 —— 全球首届人形机器人半程马拉松。作为机器人行业从业者,道非科技全程关注这场科技与体育融合的盛会,深刻感受到行业变革的浪潮正奔涌而来。

一、赛事创新:从规则到场景的全维度突破

本次赛事以 “亦马当先,智领未来” 为主题,由多部门联合主办,首次实现了人形机器人与人类选手 “同步报名、同一赛道、同时起跑” 的创新赛制。21 公里的赛道涵盖平地、上下坡等复杂地形,不仅考验机器人的运动能力,更对续航、感知、算法协同提出了极限挑战。

赛事规则的突破性设计尤为值得关注:设置 “全程设备稳定性考核 + 综合运维能力评估” 机制,对中途更换电池或机器人实施罚时制度,迫使参赛团队在硬件可靠性与软件优化上寻求突破。例如,天工队的 “天工 Ultra” 通过轻量化设计与关节散热技术升级,实现了平均 7.88 公里 / 小时的稳定奔跑,展现了硬件研发的深厚积累。

二、技术竞技:顶流产品的集中亮相与突破

参赛的 20 支团队汇聚了行业 “顶流”,从高校科研团队到企业研发力量,展现了人形机器人领域的多元技术路径:

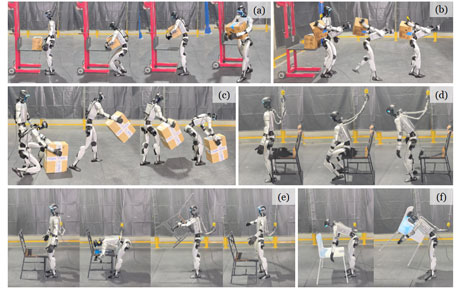

天工 Ultra:身高 1.8 米的 “大个子”,搭载 “慧思开物” 具身智能平台,将峰值速度提升至 12 公里 / 小时,通过优化运动控制算法,在复杂地形中实现了关节协调能力的显著提升。

松延动力 N2:1.2 米的 “小顽童”,以 3.5 米 / 秒的奔跑速度与连续空翻等高难度动作,展现了微型机器人在动态平衡与敏捷性上的突破。

清华通班队 Kuavo(夸父):聚焦环境适应性,在低温、大风等恶劣条件下实现 30 分钟持续稳定跑步,为户外作业场景提供了技术范本。

亦马当先队 BoosterT1:具备 1 秒摔倒起立与实时赛道分析能力,凸显了应急响应与环境感知的智能化水平。

这些形态各异的机器人,不仅是硬件性能的比拼,更体现了算法优化、能源管理、人机协同等多维度的技术突破。正如北京经开区管委会副主任梁靓所言,赛事如同 “机器人行业的赛车竞技”,考验的不仅是单机性能,更是团队在操作、控制、研发训练中的整体实力。

三、产业联动:从技术验证到生态构建的跃迁

赛事背后,是北京亦庄机器人产业生态的集中展示。作为全市机器人产业核心区,这里已形成 “核心零部件 + 6 大应用场景” 的 “1+6” 产业体系,集聚 300 余家生态企业,产业链规模超百亿。赛事期间,自动驾驶开道、8K 直播、机器人投融资路演等配套活动,构建了 “技术展示 - 应用对接 - 资本注入” 的完整生态闭环。

值得关注的是,赛事首次引入 “科技 + 体育 + 保险” 创新模式,中国人保为机器人定制专属保险方案,覆盖自然灾害、意外事故及第三方责任,解决了行业在极限场景下的保障难题,为人形机器人商业化应用提供了风险管控样本。

四、未来展望:从 “人机共跑” 到产业落地的新起点

本次赛事不仅是技术的 “阅兵式”,更是产业落地的 “发令枪”。北京近期发布的 “万台机器人创新应用计划” 中,近千台人形机器人需求释放出明确信号。赛事中暴露的续航瓶颈、复杂环境适应性等问题,将成为行业下一阶段攻关的重点。机器人在马拉松中积累的运动控制经验,将直接赋能工业制造、特种作业、家庭服务等场景。

道非认为,亦庄赛事的价值远超体育范畴:它既是检验技术的 “现实考场”,更是探索 “人机共生” 的创新实验。当机器人在赛道上完成摔倒起立、路径规划的同时,行业正在完成从实验室到产业化的关键跨越。2025 年 8 月,北京还将举办世界人形机器人运动会,随着 “一会一赛” 品牌效应的深化,亦庄有望成为全球具身智能产业的领航高地。

站在行业变革的节点回望,这场人机共跑的赛事,恰似一幅未来图景的缩影 —— 不是竞争,而是协作;不是终点,而是起点。当金属关节的嗡鸣与人类的脚步声交织在亦城大道,我们看到的不仅是技术的进化,更是一个 “人机协同、产城融合” 的新产业时代正在加速到来。道非科技期待与行业同仁共同书写这段 “智领未来” 的新篇章,让人形机器人从赛道走向更广阔的应用场景,真正成为推动社会进步的 “新质生产力”。