2025 年 5 月 23 日,长春高博会・第九届高校教师教学发展与创新人才培养论坛上,高校教师教学发展研究国家级虚拟教研室联合中国自动化学会、浙江大学机器人研究院等机构,正式发布第 6 轮 “普通高校大学生机器人竞赛指数(本科,2025 版)”。这一指数由全国高校机器人竞赛研究专家工作组研发,以 13 年赛事数据为基底,勾勒出中国高校机器人人才培养的动态图谱。

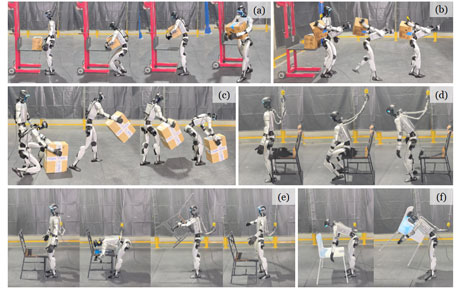

本次指数涵盖 9 项核心竞赛,数据采集跨度从 2012 年至 2024 年,累计收录 48381 条赛事记录。入选项目既包括 “中国机器人大赛暨 RoboCup 机器人世界杯中国赛” 这类具有国际影响力的老牌赛事,也包含 “睿抗机器人开发者大赛(RAICOM)” 等新兴创新平台。值得关注的是,赛事体系覆盖机器人工程、智能控制、人工智能等多维度能力考核,如 “中国高校智能机器人创意大赛” 聚焦创新设计,“全国大学生机器人大赛(CURC)” 侧重工程实践,形成了从理论创新到应用落地的全链条评价场景。

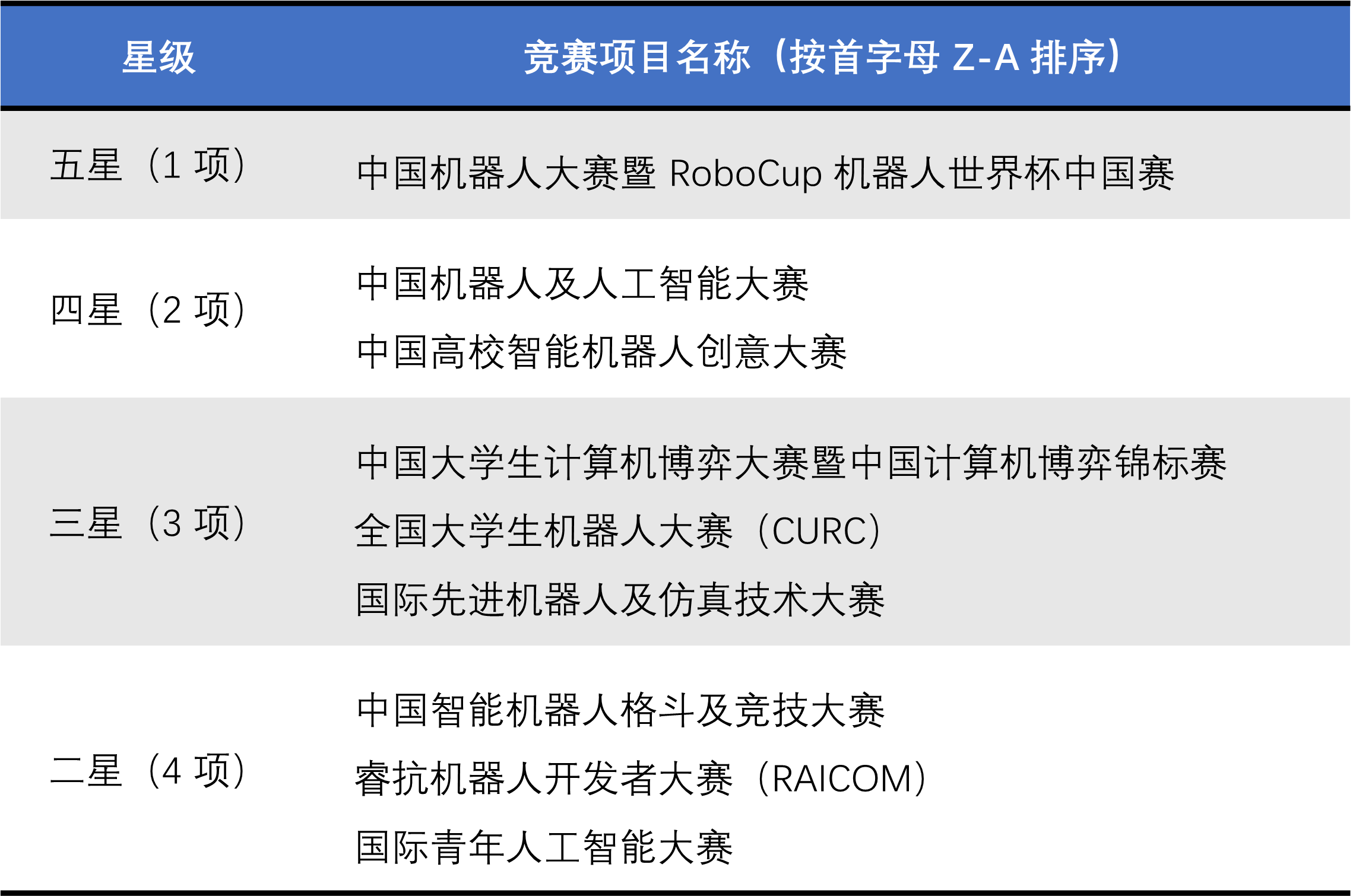

根据 29 项指标构成的质量分析模型,赛事被划分为四档星级:“中国机器人大赛暨 RoboCup 中国赛” 以综合实力摘得五星;“中国高校智能机器人创意大赛”“中国机器人及人工智能大赛” 获评四星;“全国大学生机器人大赛(CURC)”“国际先进机器人及仿真技术大赛” 等位列三星;其余四项赛事获二星评价。这一分类为高校赛事参与策略提供了量化参考。

指数对 922 所获奖高校进行分档,其中 372 所已开设机器人相关专业(机器人工程、海洋机器人、未来机器人),550 所尚未布点专业。数据显示,A + 档 9 所高校中 8 所设有机器人专业,A 档 18 所高校中 16 所具备专业布点,凸显专业建设与竞赛成绩的强相关性。例如,在机器人工程专业布点高校中,前 12% 的高校(B + 及以上)占比达 39 所,而未布点高校在同类档次中仅 16 所,反映出系统化专业教育对竞赛能力的支撑作用。

分档规则采用动态比例法:前 1% 为 A+,1%-3% 为 A,3%-6% 为 A-,6%-12% 为 B+,12%-18% 为 B,18%-24% 为 B-,24%-34% 为 C+,34%-44% 为 C,44%-54% 为 C-,54% 以后不参与分档。这一体系既体现头部高校的引领性,也为中下游院校提供了清晰的追赶坐标。

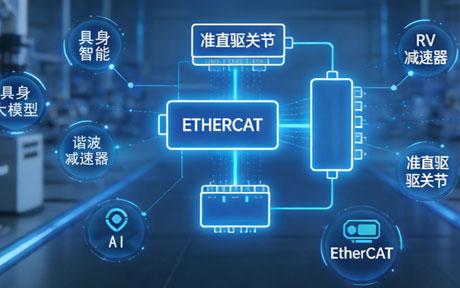

该指数的发布标志着机器人教育评价从 “单一赛事成绩” 向 “多维能力画像” 的转变。专家工作组将 29 项指标归为赛事影响力、奖项竞争度、分布度、选拔度和规范性 5 大维度,例如通过 “跨区域参赛队伍数量” 衡量影响力,以 “奖项地域分布均衡性” 评估教育公平性,使评价体系更贴近创新人才培养的实际需求。

随着 404 所高校开设机器人相关专业,赛事与专业建设的协同效应愈发显著。中国自动化学会相关负责人表示,竞赛指数不仅是高校办学实力的 “镜子”,更能引导资源向 “以赛促学、以赛促教” 的模式倾斜。据悉,中文类、外语类、电子信息类等学科竞赛指数正在研制中,未来将形成覆盖多学科的数智化评价体系。

2025 版机器人竞赛指数的高校分档结果与竞赛画像已同步发布,公众可通过以下渠道查询:

高校教学发展与教育评价数据库平台(https://szpj.hzcu.edu.cn/)、

浙江大学机器人研究院网站(https://rob.zju.edu.cn/)、

中国自动化学会网站(https://www.caa.org.cn/)